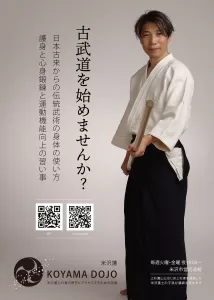

古武道とは

江戸時代(今より150年以上前)まで

武術や武芸の流派として体系化されて

現代まで守り受け繋がれている日本古来の武道のことです。

言ってしまえば

〝国を守るために侍が身につけた武術〟です。

現在、日本には100以上の古武道流派が残っています。

剣術、柔術、槍術、弓術、砲術 etc...

これらが現代武道の原点です。

例えば、柔道の元になったのは天神真楊流柔術です。

剣道の元は各流派での剣術稽古のひとつ撃剣です。

これらの流派を継承する人は年々減少しています。

国を守るために体系化された古武道は

今では、逆に守らなければ各地から消えてしまっているのが実状です。

ただ、漫画やアニメの影響で興味を持つ若者や外国人が増えつつある

一対の光明が見えはじめています。

山形県には米沢藩・小山道場で教える熊野修験・九鬼神流棒術のほか

村山市に宗家道場がある熊野居合術・林崎夢想流居合が有名です。

鶴岡市には竹生島流棒術が残っているかもしれません。

ご興味ありましたら始めてみてください。

古武道は男女問わず年齢問わずやれます。

1.古武道を学ぶメリット

2.古武道流派の発展性

古武道は守り繋いでいることで注目されます

日本各地での演武大会

各地で演武大会が行われて流派を越えた交流も起き始めています。町をあげて歓迎してくれる都市や神社もあります。動画は日本武道館での日本古武道演武大会です。当道場講師の先生である柴田孝一師範の演武も見れます。

日本で古武道を学ぶ外国人

今は古武道を愛好する外国人が増えています。動画は当道場とは繋がりがありませんが、熊野修験の本場である比叡山で九鬼神流棒術を稽古しているウクライナ人の様子です。

海外に渡った九鬼神流棒術

日本の古武術に興味を持つ外国人が増えています。動画は当道場とは関係ありませんが、古武術に興味を持ったアメリカ人が九鬼神流棒術の稽古の様子を投稿しています。

古武道を実践する人気YouTuberも増えてます

エンタメコンテンツになる古武術

非株式会社いつかやるチャンネルのぴろすけさんは、古武術や日本の戦乱の歴史を楽しく解説するYouTuberです。この回では柳生新陰流を解説しています。解説に出てくる上泉信綱の子孫は、米沢市在住で柳生新陰流を学んでいます。

世界に向けて発信する古武術道場

秋田県角館市にある古武術を根幹にした武芸道 結 -MUSUBI-では、YouTubeで英語を用いながら道場PRをしています。どの流派で学んだのかは存じませんが、古武術らしく居合・剣術・杖術・柔術・空手など総合的に鍛錬しながら教えています。

3.道場で伝えている流派

熊野修験 九鬼神流棒術

熊野修験(三重県・和歌山県)が使った棒術です。

六尺棒と三尺五寸棒を使って、棒での打撃の方法や足捌きなど基本動作が身に付きます。

当道場の古武道はこの棒術の稽古がメインです。

九鬼神流棒術の歴史と米沢藩

九鬼神流の大本は南北朝時代(1336年〜)です。中臣氏(藤原氏)を祖とする九鬼家に伝わり、中臣神道・熊野修験(三重県・和歌山県)の山伏達の武術です。第21代宗家は、臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職 の 吉田叡禮(滋賀県竜王町)です。

片倉小十郎景綱(1557年 米沢市成島八幡宮生まれ、仙台藩白石城主)の家臣であった高木折右衛門の 高木流 と江戸時代前期に流派合併し、大国鬼平重信(赤穂藩)が広めた棒術とされています。現在、高木流九鬼神流棒術の第19代宗家は、楠原重平(兵庫県尼崎市)です。

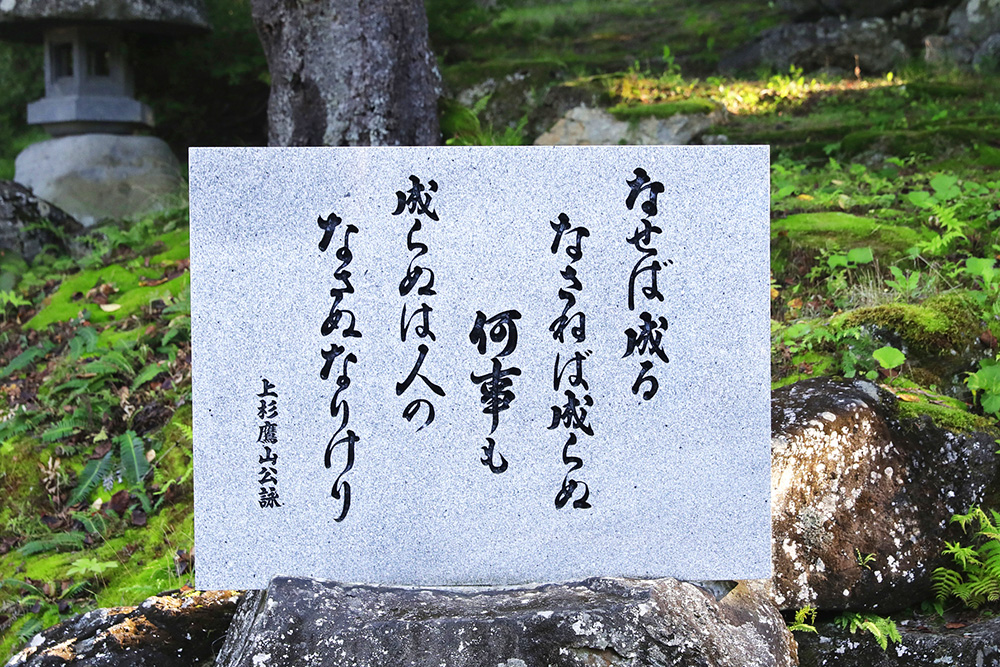

米沢藩御守組(上杉謙信公の神仏事に同行して守護する修験道の心得がある家臣団)が、上杉鷹山公(1751年 高鍋藩江戸藩邸生まれ、米沢藩主)を護衛する際に使った棒術です。また、置賜地方に古くから残っている長井市黒獅子まつりの警固役が持つ六尺棒はこれと同じものです。

当道場では、武道家・上野貴に師事した 真楊会柴田道場 の 柴田孝一師範 が米沢市に復活させて、小山恒二 が米沢市営武道館での指導を許可されました。

甲斐源氏 甲源一刀流剣術

溝口派一刀流剣術学んだ甲斐源氏の家系・逸見氏を祖とする剣術です。

一刀流木刀を使って、刀の振り方や足捌きや作法が身に付きます。

当道場では木刀持参の希望者にお教えします。

甲源一刀流剣術の歴史と米沢藩

源義家の弟である新羅三郎義光(1045〜1127年)を祖とする甲斐源氏の一刀流剣術です。十代宗家・若狭守朝高は一族郎党とともに秩父郡両神村小沢口に移り住み、耀武館道場(埼玉県指定文化財)を建てて技を磨きました。十九代宗家となる溝口派一刀流剣術を学んだ逸見太四郎義年(武蔵国)が甲源一刀流としました。

江戸時代末期には、徳川家慶の前で剣技を披露して流名を高め、継承者には、紀州藩の附家老・水野家の剣術指南役になった者や、一橋家の徳川慶喜の征夷大将軍就任に伴い幕臣になった者がいます。

中里介山の小説『大菩薩峠』の主人公・机竜之助も甲源一刀流の使い手として描かれ、映画にもなりました。

米沢藩上杉氏の祖である上杉謙信の元には、織田信長に滅亡させられた甲斐源氏の武田氏と家臣団が逃れてきており、その武士の中には一刀流の使い手が大勢いたかもしれません。

会津藩 浅山一伝流体術

会津藩に伝承された体術(體術)です。

力をほぼ使わずに体重移動、身体構造に合わせた動きの決め技です。

護身術としておすすめです。

浅山一伝流体術の歴史と米沢藩

多くが不明の古武術ですが、江戸時代の剣術家・浅山一傳斎(1610〜1687年、幼名三五郎、後に内蔵助)が丹波浅山村不動に祈願して開眼。流儀を広め、会津藩に伝承された武術です。

会津藩家老と伝わる田中タモツから第13代宗家となった大倉直行が、明治時代には東京都文京区白山御殿町の武徳館で教えていました。大倉が亡くなってから系統が分かれました。警察で武術指導した最高弟子の永沼経行系統の浅山一傳流体術と、坂井宇一郎の系統の大倉伝浅山一伝流体術があります。

今でも白虎隊で有名な会津藩の藩校・日新館の近くに浅山という地名が残っています。

米沢藩主と会津藩主には婚姻関係があり、米沢藩主上杉氏と婚姻関係があった吉良上野介(徳川幕府高家)が山鹿素行(会津藩生まれ・赤穂藩)と交流があったことから、米沢藩士の中にも江戸や会津で浅山一傳流を学んでいた武士があったのかもしれません。

当道場では、永沼経行系統の上野貴を師事した 真楊会柴田道場 の 柴田孝一師範 が米沢市に伝え、小山恒二 が教わっています。

4.道場の特徴

米沢市で古流の棒術と体術を学べるのは米沢藩・小山道場だけです

5.稽古日程と体験会のご案内

古武道 通常日程

入会者募集中です!

| 道場 | 米沢市営武道館 〒992-0012 山形県米沢市金池3丁目1-65 |

| 講師指導 稽古日 | 毎週1回 金曜日 19:00〜21:00 ※開館は18:30、閉館は21:30です。 |

| 自主鍛錬 稽古日 | 毎週1回 火曜日 18:30〜21:30(月曜祝日の場合は休館) ※開館時間内の間であれば好きな時間に自主稽古できます。 ※講師および他流の古武道仲間も一緒に稽古します。 ※柴田師範を講師としてお呼びする場合があります。 |

| 費用 | 通常会員4,000円/月、家族会員1,000円/月 |

| 申込 | ご入会希望の方は入会案内をご覧の上でお申し込み |

古武道 特別体験会

はじめての古武道におすすめ!

ネット予約は初回日のお申し込みで全4回参加できます。

| 内容 | 超入門編!日本伝統・古武道❶ 米沢藩士や山伏が使った古武術!棒術や体術をやってみるの巻! |

| 道場 | 米沢市営武道館 〒992-0012 山形県米沢市金池3丁目1-65 |

| 日程 | 令和6年(2024) 5/14(火)、5/17(金)、5/28(火)、5/31(金) |

| 時間 | 19:00〜21:00 |

| 定員 | 6名まで |

| 持ち物 | 運動しやすい格好、飲み物・タオル持参でお越しください。 |

| 費用 | ひとり 4,000円 / 全4回 |

| 特典 | 体験後にご入会の方は入会金(5,000円)を1,000円引き |

| 申込 | 生涯学習ガイドブックに掲載の電話番号またはメールにて。 または、以下のネット予約ボタンで決済。 |

| 内容 | 入門編!日本伝統・古武道❷ 約400年以上の歴史ある古武術!九鬼神流棒術・浅山一伝流体術の巻! |

| 道場 | 米沢市営武道館 〒992-0012 山形県米沢市金池3丁目1-65 |

| 日程 | 令和6年(2024) 6/11(火)、6/14(金)、6/25(火)、6/28(金) |

| 時間 | 19:00〜21:00 |

| 定員 | 6名まで |

| 持ち物 | 運動しやすい格好、飲み物・タオル持参でお越しください。 木刀お持ちの方は剣術も体験できます。 |

| 費用 | ひとり 4,000円 / 全4回 |

| 特典 | 体験後にご入会の方は入会金(5,000円)を1,000円引き |

| 申込 | 生涯学習ガイドブックに掲載の電話番号またはメールにて。 または、以下のネット予約ボタンで決済。 |

古武道 手ぶら体験会

米沢市の観光としてもおすすめ!道具は全て貸し出しします。

| 内容 | 米沢藩士や山伏が使った古武術体験 ① 道着・袴の着方 ② 準備運動・武道の歩き方 ③ 棒術 基本の打ち方 ④ 剣術 基本の打ち方 ⑤ 写真撮影会 ⑥ 袴のたたみ方 |

| 道場 | 米沢市営武道館 〒992-0012 山形県米沢市金池3丁目1-65 |

| 日程 | 1ヶ月前までに予約制 |

| 時間 | 2時間半 ※貸し出し道着が必要な方は開始10分前にはご来場ください。 |

| 持ち物 | タオル・飲み物 ※事前にサイズをお知らせいただければ道着・袴を無料貸し出しします。 |

| 条件 | 2名様以上でお申し込み |

| 費用 | ひとり 10,000円 / 回 |

| 特典 | スマホ持参で写真撮影できます。SNS等にご利用ください。 団体様は集合写真の撮影もできます。 体験後にご入会されたい方は入会金(5,000円)を免除いたします。 |

| 申込 | TELまたはメールフォームより日程と人数をお問い合わせください。 |