上杉鷹山公と米沢藩再興で重要なこと…歴史は韻を踏む…米沢市関根の岩上山普門院へご支援を!

こんにちは。米沢藩・小山道場講師の小山です。

私は、古今東西、未来永劫、米沢市の発展を願っています。したがって、江戸時代に栄えた山形県置賜地方にあった修験道の遺跡と歴史を現地に足を運んで調査をしています。米沢市から出羽三山までの道筋はどんな歴史家よりも具体的に発見していると自負しています。それは、私の先祖がそれに精通し、上杉鷹山公や治広公を警護していた米沢藩士だったため自分ごととして感じられるからです。そういった土地では、今でも堂々たる威光を放つ神社仏閣もあれば、忘れ去られて廃れてしまった地区や史跡を多く見かけます。

さて、このたび縁が重なって国指定史跡・岩上山普門院の本尊修復事業で少し手助けさせていただいています。

山形県置賜地方の寺院では初めてのクラウドファンディングです。私自身は檀家でも関根在住者でもありませんが、米沢藩の歴史を後世に伝え続け、今後、米沢市が発展するためにはとても大切な事業であることを知っています。歴史は韻を踏むのです。

もし、よろしければ、ご覧いただき善意の支援、あるいは、事業の周知へのシェア拡散をいただければ幸いです。

https://readyfor.jp/projects/fumonin

岩上山普門院は、昭和10年(1935)に国指定史跡になった寺院ですが、その歴史は古く、平安時代の仁寿3年(853)まで遡ります。

英慶が人々の治安と平穏を祈る為に、羽黒川の上流である赤石川の小僧が滝に創立したのが始まりです。この伝説についてはこちらで紹介しています。

室町時代には、伊達氏の統治下にあり羽黒堂という地名だった旧山上村(現、関根町山上地区)に移されました。その後、焼失して、上杉家が米沢を統治するようになった江戸時代中期、寛政年間に第九代米沢藩主・上杉治憲に再建されました。治憲は若き頃の上杉鷹山公です。代表的日本人として世界的に有名な政治家として知られている一人です。

その時に、安置されたのがこのクラウドファンディングで修復への支援を呼びかけている本尊・木造大日如来坐像です。

その姿から江戸時代の初期に制作されたと見られ、湯殿山系の徳川家七祈願所のひとつである月光山本道寺(現、山形県西川町 口之宮湯殿山神社)より普門院まで運ばれてきました。なお、月光山本道寺についてはこちらで紹介しています。

上杉鷹山と関根と木造大日如来坐像

日向高鍋藩主秋月家より9歳で上杉家の養子として入った若き頃の上杉鷹山公は、儒学者・細井平洲を先生とし、江戸幕府十代将軍徳川家治の治の字を受けて第九代米沢藩主・上杉治憲となりました。初めて米沢入部されたのは数え年で19才、雪がちらつく12月のことでした。

板谷街道を籠に乗って、宿泊しながら米沢藩領に入りました。

治憲がその板谷、関根の道筋で目の当たりにしたのは、荒廃してしまった米沢藩の村々と貧しい藩民たちの姿だったといいます。治憲は、関根の羽黒堂まで籠に乗って米沢藩に入部するという決まり事を破り、早々に馬に乗り換えたと鷹山公偉蹟録 禮敬篇(著者:米沢藩家臣甘糟継成)には書かれています。初めて見る藩民の状況を見て、籠代すら惜しんだ判断だったようです。

このことから、治憲が初めて目にした米沢藩の印象は、板谷を含めた関根地区の荒廃だったことが分かります。また、治憲は決められたことをこなすだけのマニュアル的で受け身のお殿様ではなく、立場を越えても、財政を考えて臨機応変に即座に行動できる人間だったことが伺えます。

米沢入部してから藩政改革を進め続けた治憲の脳裏には、常に板谷と関根の光景がちらついていたに違いありません。

それから17年後-。治憲は治広に家督を譲って、人の心構えを教えてくれた先生・細井平洲(徳川御三家 尾張藩藩校学長)と再会しました。それが関根の羽黒堂と再建された普門院です。

細井平洲は、治憲が若き頃に米沢初入部した時と同じ板谷街道をやってきました。

しかし、そこで目の当たりにしたのは治憲が目にした同じ光景では決してありませんでした。

板谷・関根の村々は再興し、生き生きと働く藩民の姿だったでしょう。

そして、堂々と再建された普門院の門前と本堂に違いありません。

再会を果たした平洲は、立派になった治憲を見て腰を折って礼をしました。

その平洲を労って、馬から降りた治憲は手を差し伸べ『先生、お大事』と声をかけたと伝わっています。

また、それを周囲で見ていた家臣たちは涙を流したといいます。

おそらく、現代の日本人にはこの話のどこが感動的か分からなくなっているかもしれません。

米沢で育った人ですら、イマイチ分からないと思っている世代もあるかもしれません。

この時の情景を私観的に察すると、決して平洲は治憲の姿を見て『礼』をしたのではないと思えます。それは、大人でも立ち直せない潰れそうな国をたった9歳の治憲に託してしまった親心になれれば理解できます。平洲の『礼』は、その治憲が教えを健気に貫いて、長年に渡った苦労が功績になっていることを、旅の道中で見て実感したからこその現れであったと思えるのです。

例えるなら、我が子が自分たちに成し得なかった夢を叶えて、その瞬間に立ち合わせてくれたのです。

そして、大仕事をやり遂げたその治憲は雲の上の存在になっていたのにも関わらず、子供の頃と変わらず、手を差し伸べた第一声が平洲を気に掛けた言葉だったのです。米沢藩の再興を自分ごととして治憲とともに尽力した家臣たちは、お殿様の謙虚な姿勢に涙せずにはいられなかったことでしょう。治憲のたった一言が、17年間各々に我慢し続けた家臣たちの心のタガを外したのです。

時代が時代とはいえ、言葉では伝えきれない日本人らしい心といえます。

再会に合わせたように再建された普門院に平洲は宿泊しました。

それはそれは、頭が下がる思いと誇らしく思える米沢での日々を過ごしたことでしょう。

そして、その普門院に本尊として祀られていたのが、このたび修復される木造大日如来坐像です。

https://readyfor.jp/projects/fumonin

敬師の里関根。米沢藩再興の象徴でもある守本尊です。ぜひ、応援してあげてください。

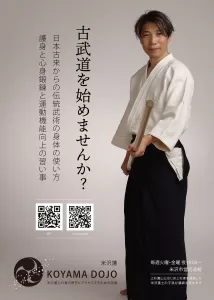

最後まで記事をお読みいただいてありがとうございます。仕事や講演の相談もお気軽にどうぞ。米沢藩・小山道場講師。江戸幕府から米沢藩士になった藤原氏の末裔。【古武道流派】九鬼神流棒術(熊野)/甲源一刀流剣術(甲斐)/浅山一伝流体術(会津)【所属団体役職】置賜民俗学会(会員)/米沢商工会議所(情報文化部会常任委員)【職業】HanaCinema株式会社(映像・ウェブクリエイティブディレクター)