米沢上杉まつりで義を知る武士に…観光の醍醐味はその子孫たちがいる米沢市を観て参加して感じること

こんにちは。米沢藩・小山道場講師の小山です。

今年もゴールデンウィークがやってきます。米沢市では上杉まつりが行われます。

米沢上杉まつりとは

上杉謙信公が祀られている上杉神社の例祭日にあわせて、毎年、ゴールデンウィークに開催される米沢市の春のお祭りです。上杉神社はもともと米沢城跡で神社格が県社だった時には「城下のまつり」や「県社まつり」とも呼ばれていました。上杉謙信の出陣式である「武禘式」をはじめ、甲冑を着た人々が米沢市を練り歩く「上杉軍団行列」、松川河川敷で武田軍との合戦の様子が再現される「川中島合戦」がメインイベントです。

コンセプトは主に4つで、①米沢市の礎となった米沢藩上杉家と初代当主の謙信を敬う ②地域の歴史と文化を後世に伝承する ③米沢市の春を楽しむ ④お客様を招く観光振興。

春、米沢市はちょうど桜が散っていく時期です。桜吹雪の中で武士たちが散っていく様子とともに、米沢市内の観光をぜひお楽しみください。

イベントスケジュール(日程は毎年同じ)

4月29日(午前)開幕式、上杉神社例大祭、民謡流しパレード

4月30日(午前)松岬神社例大祭

5月 2日(午後)武禘式

5月 3日(午前)上杉軍団行列 (午後)川中島合戦

その他、さまざまな行事やイベントが米沢市内各所で行われます。

詳細は、こちらの米沢上杉まつりのホームページをご覧ください。

米沢市の観光がさらに楽しくなる!

米沢上杉まつりの前に見ておきたいおすすめの映画

米沢市を観光するなら、その歴史を知っているとさらに楽しめます。米沢藩に関わる本や観光雑誌はたくさんありますが、手っ取り早く理解するには映画やドラマがおすすめです。ゴールデンウィークとは、映画館が最も収益が上がる一週間という映画業界の用語が一般的に使われ始めた言葉です。米沢上杉まつりの前に、米沢市の歴史に関連する時代劇を観てから観光されるとより楽しめます。

映画「天と地と」

上杉謙信を主人公に、日本史史上最大の合戦「川中島合戦」をテーマにした映画です。

監督:角川春樹 出演:榎木孝明, 津川雅彦, 浅野温子

1991年・日本語・1時間59分・角川映画

大河ドラマ「天地人」

直江兼続を主人公に、直江兼続の一生と上杉家を描いたドラマです。

原作:火坂雅志 脚本:小松江里子 主演:妻夫木聡、高嶋政伸、田中美佐子、常盤貴子、加藤清史郎

2009年・日本語・1話 43分(全47話)・NHK

アニメ「義風堂々!!兼続と慶次」

直江兼続を主人公に描く、漫画「花の慶次」のスピンオフです。

原作:原哲夫 監督:ボブ白旗 主演:浪川大輔,、佐藤拓也、川本成

2013年・日本語・1話 24分(全26話)・ノース・スターズ・ピクチャーズ

NHKドラマ「かぶき者慶次」

前田慶次を主人公に米沢藩で隠居後、無苦庵での晩年を描いた創作ドラマです。

原案:火坂雅志 作:小松江里子 主演:藤 竜也、中村 蒼、西内まりや、田畑智子

2015年・日本語・1話 43分(全11話)・NHK

漫画「上杉鷹山―米沢藩を救った男―」

上杉鷹山を主人公に、江戸時代中期の米沢藩の藩政改革をテーマにした漫画です。

絵:岡村 賢二

2021年・日本語・全3巻・ガイドワークス

また、NHK正月時代劇「上杉鷹山〜二百年前の行政改革〜」(出演:筒井 道隆)も、上杉鷹山(治憲)が一般的な史実と語られる部分では、なかなかよく出来ている作品です。DVDはアマゾンで中古品が多数販売されてます。鷹山や治広に仕えた子孫の一人として生きた歴史を調査している私としては、物語が鷹山に改名する隠居前の出来事が大部分なため物足りないですが、表面的には結構勉強にもなると思います。

米沢上杉まつり 昭和フォトグラフティー

米沢上杉まつりは、昭和から50年以上の歴史があります。それが始まった昭和初中期には米沢市民や置賜地方の人々で盛り上がり、昭和後期からは県外からも大勢の観光客が観覧に訪れるようになりました。

現在では、1日で何十万人の観光客で賑わい、規模も大きくなりました。さて、始まった頃の米沢上杉まつりを置賜の昭和に掲載されている写真と文章を見てみましょう。そして、現在の米沢上杉まつりと見比べて観覧したり、米沢市内の様子の時代の変遷を感じてみるのも面白いと思います。

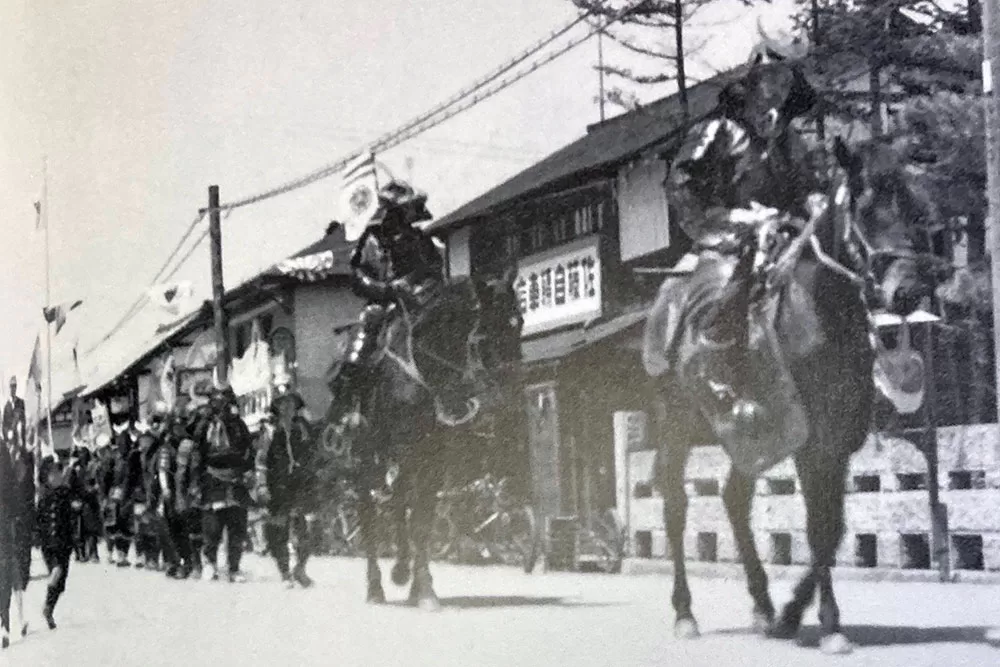

昭和10年頃の武者行列

▲上杉まつりでの武者行列。まつりのメインイベントは神輿渡御(みこしとぎょ)であり、旧士族有志の尚武要鑑会のメンバーが、先祖伝来の甲冑に身を固め供奉していた。子供が大はしゃぎでその行列についていっている。 上杉神社と祭り

上杉神社は戦国時代の武将上杉謙信公を祀る神社である。その縁起は、天正6年(1578)、上杉謙信が越後春日山城で急逝した。その際、遺骸は城内の不識庵に仏式にて祀られたが、次代の上杉景勝が越後を離れ、会津を経て慶長6年(1601)米沢へ移封となった。そのため、謙信の遺骸も米沢に移され、御堂に納められたのである。

以降、米沢城二ノ丸の法音寺を主席とする11カ寺が交代で祭祀をとり行ってきた。しかし、明治に入ると神仏分離令などにより、謙信の遺骸が城内から上杉家御廟所に移され、その守護のために法音寺も廟所前に移転した。さらに、城内に留まる謙信の霊魂を神式で祀るため、11カ寺次席の大乗寺の僧侶が還俗して神官となった。この時、姓を大乗寺とし、現在の同家で宮司職を務めている。

合わせて米沢藩中興の名君である上杉鷹山を合祀し、山形県社「上杉神社」とした。明治9年(1876)5月21日、現在の旧米沢城奥御殿跡に社殿が遷座された。

明治35年4月26日には別格官幣社に列せられる。この時、上杉鷹山公は新たに設けた摂社「松岬神社」に遷され、上杉神社は再び上杉謙信公のみ祀ることになった。神紋は、上杉家の家紋「竹に雀」である。竹に左右の雀が「阿吽」の口形をもって配置されている。

上杉謙信公、そして景勝公、鷹山公は米沢の市民に広く愛されている。その一辺を垣間見られるものが、毎年4月29日から5月3日にかけて行われる「上杉まつり」であろう。歳を経るにつれて、さまざまに変化していき、年々盛況になっている。これは、はるか400年以上前の偉人を愛し、先人の愛した置賜を、米沢を思う郷土愛の心が湧き出した断片ではないかと思うのである。

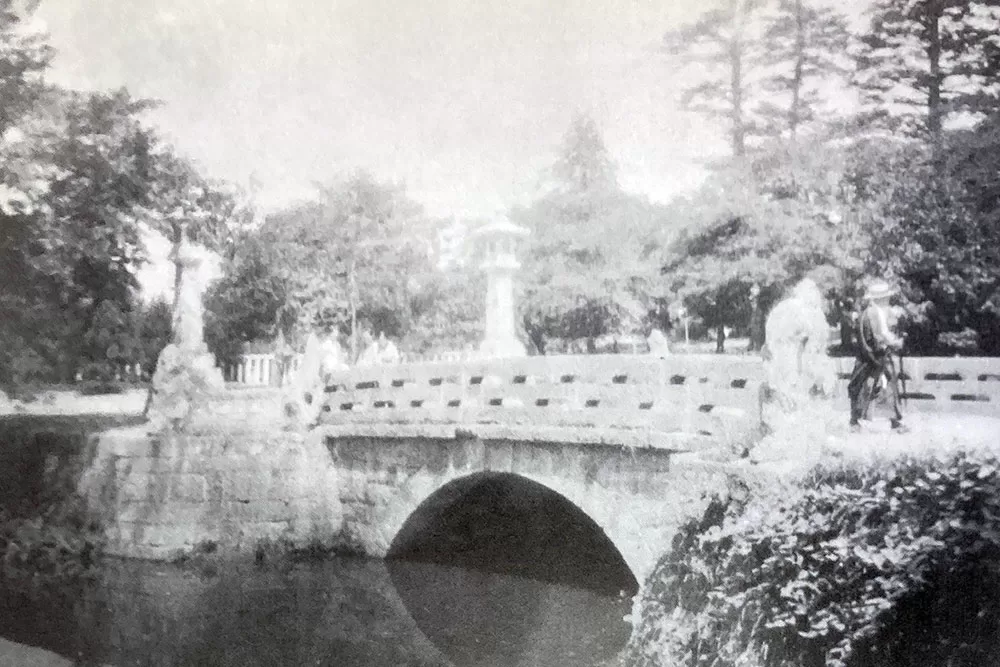

昭和10年代の松岬公園めがね橋(上杉神社参道橋)

▲松岬公園めがね橋の風景。この橋のたもとに大正期まではひばこ亭があった。モミの木は県で一番樹高が高い木である。 昭和36年の上杉神社御堀

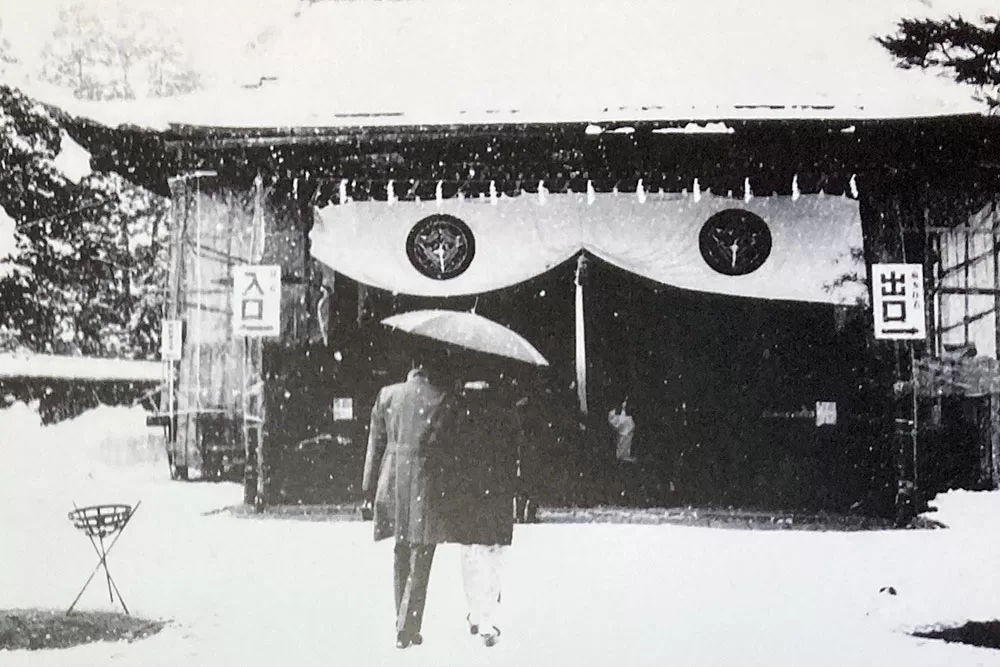

▲桜が満開の頃の上杉神社。当時はこの堀でボートを楽しむことができ、友人同士、恋人同士でゆっくり楽しむことができた。 昭和39年の上杉神社社殿

▲元旦の上杉神社。夜も明け、落ち着いた様子である。上杉神社は明治9年に創建され、明治35年に別格官幣社に列せられた。その後、大正8年に大火により焼失するが、伊東忠太による設計により現在の社殿が再建された。 昭和35年の上杉神社参道

▲花見の季節、飾り付けした上杉神社参道である。平日の午前中ともあって、人通りはないが、週末ともなれば花見客で大賑わいであろう。取締りの注意勧告する警察の看板も見える。 昭和30年代の棒杭市(ぼっくいち)

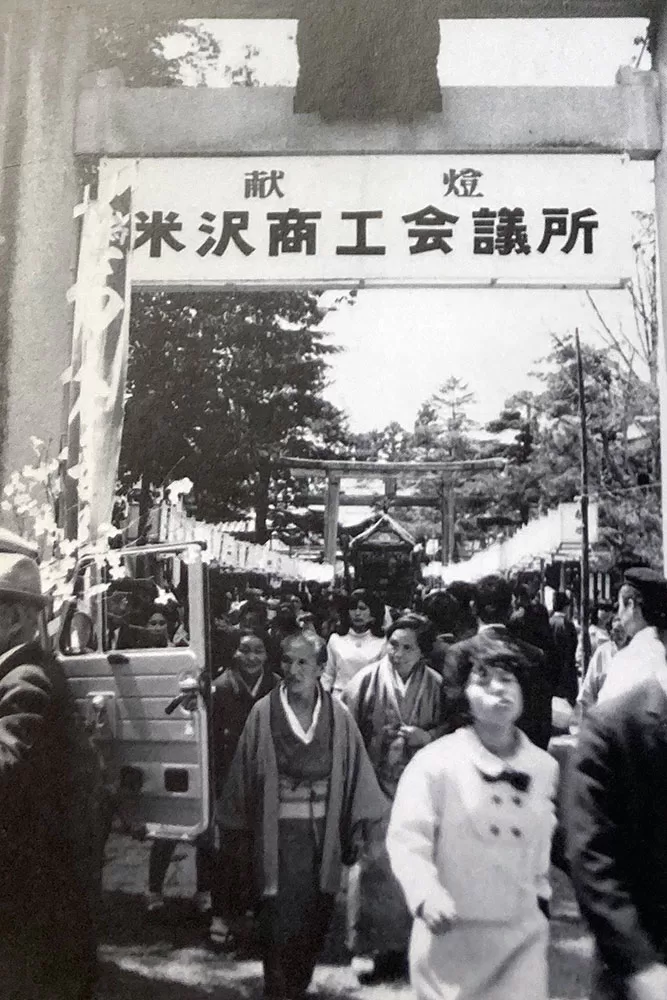

▲松岬神社前で開かれた棒杭の市。棒杭に蓑や草鞋、藁靴などが結ばれている。造りをよく吟味して買ったものであった。 昭和41年の上杉神社例大祭参道

参道いっぱいに人で溢れる。米沢の人々の上杉謙信公に対する信仰が見えてくる一枚である。 昭和30年代の上杉神社境内

▲舞鶴橋から境内に向いての一枚。多くの人がおめかしして参拝に向かっている。正面の女の子はおばあちゃんの手を引き駆ける。 昭和33年の神輿渡御

▲上杉神社祭礼の神輿渡御。これを先導する武者行列の写真である。先祖伝来の鎧兜に身を包み、颯爽と東町通りを進んでいる。これらに使われている馬は福島県相馬市より借りていると聞く。 昭和40年の米沢上杉まつり広告仮装行列

▲米沢上杉まつりでは広告仮装行列が行われた。マダガスカル島の古生物研究調査団の活動を出し物とした弁天通り商店街の車列。雨足は強かったが傘をさした親子連れが出茂川にかかる小橋から観覧している。この仮装行列は昭和42年まで続いた。 昭和47年の上杉神社境内

▲舞鶴橋前から参道を撮影。以前の写真と変わらず多くの人が賑わうが、人々の服装が大きく変わっていることがわかる。出店の商品にもキャラクターなどが登場しており、次代の変革を思わせる。 昭和48年の川中島合戦

▲米沢上杉まつりの松川河川敷で行われた、川中島模擬合戦の一枚。現在も行われているが、写真は参加人数が少なく、初回の頃の一枚であると思われる。現在のものに比べると規模や演出などで見劣りする。 昭和40年代の稲富流砲術演武

置賜の昭和 より ▲米沢上杉まつりで行われた、稲富流砲術の演武の様子である。現在でも、米沢上杉まつりの期間に上杉砲術隊と稲富流砲術隊(米沢藩古式砲術保存会)の2団体が演武を行なっている。

「義」生きた米沢藩の歴史を体験するなら

古武道体験・修験道中ガイドがおすすめ

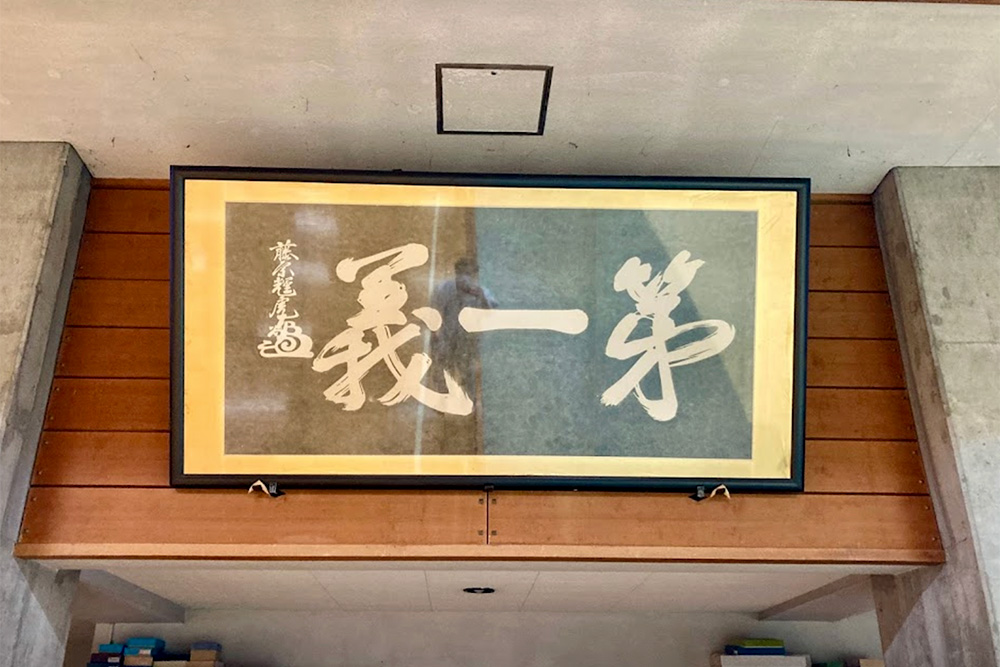

さて、上杉謙信が掲げた「義」とは一体なんなのか?

その真意は言葉と頭だけでは伝わらないようになっています。なぜ、上杉謙信が「毘」「龍」の旗印を掲げ、白頭巾をかぶって戦ったのか。それは、全て米沢藩士らの武道と信仰を体験ししないと分からないのです。しかし、体験すれば徐々に理解できるようになっています。

「第一義」とは、米沢を守り抜いた米沢藩士たちが心に誓った生き方の指針であり、上杉謙信公が米沢藩士の子孫たちに残した明確な正解がある出題なのです。もし、子孫たちが誤った方向に舵をとった時に問いただせるように。

きっと、潰れそうになった米沢藩を復活させた上杉鷹山公も、この答えに気付いたのだと思います。

もし、米沢市上杉まつりと米沢藩士の生き方に興味が湧きましたら、米沢市内の観光とあわせて、当道場の古武道体験会や修験道ガイドにご参加ください。米沢藩士の子孫である私が講師としてご案内いたします。

参加についての詳細は以下のページよりご覧いただけます。

それでは皆様、素敵なゴールデンウィークをお楽しみください!

最後まで記事をお読みいただいてありがとうございます。仕事や講演の相談もお気軽にどうぞ。米沢藩・小山道場講師。江戸幕府から米沢藩士になった藤原氏の末裔。【古武道流派】九鬼神流棒術(熊野)/甲源一刀流剣術(甲斐)/浅山一伝流体術(会津)【所属団体役職】置賜民俗学会(会員)/米沢商工会議所(情報文化部会常任委員)【職業】HanaCinema株式会社(映像・ウェブクリエイティブディレクター)