米沢藩・小山道場でよく使う用語や、知っていると古武道や講師の話が理解しやすい言葉をまとめています。順次追加していきますので、▶️をクリックしてご覧ください。

ア行

足捌き(あしさばき)

古武術における足を入れ替えて前後左右に動くための身体動作です。姿勢と軸を維持しながら効率の良い足の動かし方です。

当て身(あてみ)

当て身

相手の急所に対して、掌や拳、踵など自分の体の一部や全体を相手に打ち付ける動作です。技を決めやすくしたり、トドメ技としても使います。古武道の場合は、体術や柔術など上段者の技になるほど多様されます。格闘技のパンチやキックなどとほぼ同じ。

入り身(いりみ)

入り身

相手の体に近寄って、自分の間合いに距離を詰めることです。相手の攻撃や構えなどの動作にあわせて行うことで、自然に自分の技の間合いにできます。カウンターの技が多い武道では基本となる動作です。

上杉鷹山公(うえすぎようざんこう)

浮く(うく)

浮く

力を抜いて体や両足を少し浮かせることです。ジャンプしてるかしてないかの状態で体が浮いて重力が足の裏にかかっていない状態です。飛んでいるか分からないように足を入れ替えたり、入身したり、攻撃の衝撃を受け流す時などに使う古武道の基本動作です。浮くことで相手に動作が見えにくくなります。

受け手(うけて)

打ち出し稽古の際の相手ことです。格闘技のスパーリング相手とほぼ同じ。

受け身(うけみ)

受け身

投げられた時や決められた時など、体の衝撃や痛みを和らげる倒れ方です。また、次の攻撃に備える倒れ方です。前受け身、後ろ受け身、タップなどを体術や柔術の稽古では基本の動作です。

打ち出し(うちだし)

打ち出し

受け手がいる形や技の稽古のことです。命がかかった実戦に近い稽古ができます。

鱗結び(うろこむすび)

鱗結び

刀や棒の袋に収める際の紐の結び方です。龍が巻き付くようにくるくると巻いて、鱗紋のように三角の結び目を作ります。

演武/奉納演武(えんぶ/ほうのうえんぶ)

演武/奉納演武

現代の古武術家の晴れ舞台です。

演武は、何らかの目的で依頼を受けて観覧者に伝統的な古武術の形を披露することです。依頼者が演武できる場と礼金等を用意してしてくれます。演武時間はそれぞれでトークなどを含めて、古武術を観て楽しめるような武芸を披露します。

奉納演武は、道場から奉納料をお納めして、参拝やお祓い等を受けてお札をいただき、神職から演武のための祝詞を唱えていただいて古武術の形を奉納します。観覧者の有無は神社によって異なり、例大祭中に武術をもって土地神様を守って地域発展の誓いを立てる意味合いがあります。いち道場で行うことは珍しく、演武会として複数の流派や道場が持ち時間が定められて開催されることが多く、技術とその見せ方の競い合いやならびに他流との交流の場にもなっています。

また、有名な古武術家になると追悼演武会が行われることもあります。

<関連記事>

遠心力(えんしんりょく)

回転運動の際の力の法則です。中心から遠い物が大きく振られて力が増します。これを意識して使えると、自分の持っている力以上の大きな力を生み出すことができます。

カ行

形/型(かた)

技の決められた動作や作法です。体系化された流派である古武術には、必ず形があります。その古来からの形を、正確に体得して伝承することが古武道において最も大切なことです。ひとつできるようになると次の形に進むことができます。段位や級位よりも、師範にどこまで伝授されているかで、その人の技術が分かります。

構え(かまえ)

攻守両方に素早く対応できる心身を整えた姿勢の状態です。古武術では流派や状況に応じていくつもの構えの形があり、身構えと心構えを瞬時に行い、器を持っていても持ってなくて隙がない状態を作り出します。格闘技でのファイティングポーズと同じ。

上座/下座(かみざ/しもざ)

座る位置のことです。武道館では神棚から近い位置が上座、遠い位置が下座です。

上手/下手(かみて/しもて)

演武会の舞台での左右位置のことです。観覧者から見た右側が上手、左側が下手です。

体を隠す(からだをかくす)

武器や腕の内側に自分の体を完全に入れて身を守ることです。基本的に防御する際の技術として使われますが、カウンター攻撃を狙った構えでも使われます。

神嘗祭(かんなめさい)

宮中ならびに伊勢神宮で行われている天照大御神に新穀(初穂)を奉り収穫の感謝を捧げる祭祀です。現代は10月15日〜17日の間で行われています。

金的(きんてき)

股間のことです。古武道では相手の急所を攻撃するため、金的打ちの稽古もします。

熊野(くまの)

一般的に紀伊にある熊野地方や熊野信仰を指します。熊野は、おおぐま座とこぐま座と対になった里になっているため、米沢藩・小山道場では山形県置賜地方も熊野と呼ぶことがあります。また、そこにある熊野神社も熊野と呼んでいます。

古武道(こぶどう)

明治時代以前より体系化されて続いている日本の伝統的な武術の総称です。発祥やルーツが引き継がれて伝えられており、生死をかけた戦闘武術であることが特徴です。スポーツや格闘技のような競技ではなく、合戦で使命を果たすための心身鍛錬です。古来からの神道、仏教、禅宗、密教、儒教、道教などの信仰観が根幹になっており、古典的な形の伝承を重視します。現在でも、弓術、剣術、居合術、抜刀術、柔術、体術、槍術、薙刀術、棒術、杖術、砲術などの100以上の流派が国内に残っています。

サ行

捌く(さばく)

攻撃をかわしたり、技をかけるために体軸をブラさずに体の位置や向きを変える動作。体捌きや足捌きなど。

山岳信仰(さんがくしんこう)

自然崇拝の一種です。日本では修験道が誕生しました。

役行者(えんのぎょうじゃ/舒明天皇6 年〈634 年〉伝~)を開祖とする神仏習合(神道、仏教、道教、儒教、陰陽道、天文学、薬学などの日本に伝わった信仰と思想を調和する)の修験道に重きをおく自然畏敬の信仰のことです。山伏。異教・異文化を受け入れて、共存共栄する調和思想を元に自然と一体化する修行を行い、人と自然が持続的に共存できる道を問います。「生まれ変わる擬死再生」「口伝のみ伝承」「命を愛する現世利益」など特徴的な教えがある。江戸時代の最盛期では、講(修験グループ)集団が編成されて「西の伊勢参り(熊野三山)」「東の奥参り(出羽三山)」の参詣が流行しました。飯豊山や湯殿山もその一部である。明治政府の神仏分離令によって多くの講が縮小し、廃仏毀釈運動で住民らによって多くの木造・石仏・堂宇が破壊されました。

山形県では特に、崇峻天皇の王子とされる蜂子王子(はちのこのおうじ/欽明天皇23年〈562 年〉伝~)が開いたとされる死者の霊が集う出羽三山が有名です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B2%B3%E4%BF%A1%E4%BB%B0

残心(ざんしん)

形や打ち出しなどの稽古中の打突で止まることです。相手への意識を解かずに、攻撃の隙を作らない身構えと心構えです。稽古中から残心を怠らないと立ち振る舞いが強く美しく見え、上達が早まります。

軸(じく)

体の軸のことです。正中感覚。体幹。軸がぶれると、重心が定まらずバランスを崩して隙ができます。また、次の動作がスムーズに行きません。古武術の上達には、本来持っている力を発揮できるように、丹田に意識して軸をぶらさずに稽古することが必要です。

膝行(しっこう)

正座したままの状態で膝で前に歩くことです。昔の武士は、神前や身分の高い人の前に立って進むことができませんでしたから、座ったまま進む歩き方を心得ていました。座り技がある武術や、合気道では稽古として重視されています。現代人は骨や膝が弱くなったためやらない道場も多いです。当道場では無理しない程度に教えます。

修験道(しゅげんどう)

役行者(えんのぎょうじゃ/舒明天皇6 年〈634 年〉伝~)を開祖とする神仏習合(神道、仏教、密教、道教、儒教、陰陽道、天文学、薬学などの日本に伝わった信仰と思想を調和する)の修験道に重きをおく自然畏敬の信仰であり生きるための哲学です。山伏。異教・異文化を受け入れて、共存共栄する調和思想を元に自然と一体化する修行を行い、人と自然が持続的に共存できる道を問います。

「生まれ変わる擬死再生」「口伝のみ伝承」「命を愛する現世利益」など特徴的な教えがあります。江戸時代の最盛期では、講(修験グループ)集団が編成されて「西の伊勢参り(熊野三山)」「東の奥参り(出羽三山)」の参詣が流行しました。飯豊山や湯殿山もその一部です。明治政府の神仏分離令によって多くの講が縮小し、廃仏毀釈運動で住民らによって多くの木造・石仏・堂宇が破壊された歴史があります。

米沢藩・小山道場では、伝え途切れた米沢藩内の修験道ならびに参詣道を独自調査して伝えています。

白樫(しろがし)

審査(しんさ)

これまで稽古してきた技術の評価がなされることです。道場によって異なりますが、昇級や昇段、流派や道場での肩書きや立場などを明確に許可する際に設けられています。

神前(しんぜん)

道場上座の神棚がある場所のことで、道場で最も神聖な場所です。米沢市営武道館には、天照皇大神、武甕槌神、経津主神が祀られていて、太鼓が置いてあります。稽古は、神前に礼をしてから行います。神前に礼して解散します。

神仏分離令(しんぶつぶんりれい)

明治新政府の神道国教化の方針により出された通達のこと。江戸時代まで一般的だった神仏習合を禁止して、神社と寺院を分離してそれぞれ独立させました。これにより、全国で廃仏毀釈運動が起こり、寺院や古文書の焼き討ちや仏石像や仏具が破壊されました。仏教の他、修験道と陰陽道は大打撃を受けました。今日でも、神社仏閣の片隅でこの傷跡を多く見ることができます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E4%BB%8F%E5%88%86%E9%9B%A2

寸止め(すんどめ)

攻撃を相手の寸(3cm)で止めてしまう技のことです。相手を怪我させないようにするために、武術家はこれが身についていないといけません。

青眼(せいがん)

棒や木刀の切先を、自分と相手の正中線上にまっすぐ構える基本の構え方のことです。

タ行

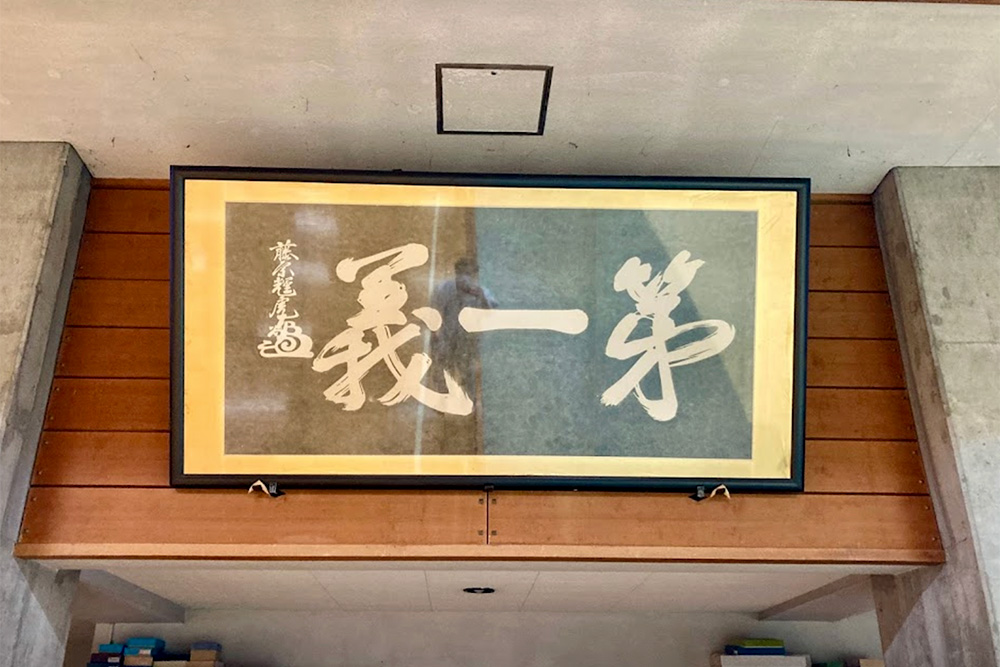

第一義(だいいちぎ)

米沢藩上杉家の祖であり、“越後の龍”と恐れられ、戦国最強の武将と語り継がれる上杉謙信公が最も重んじた言葉です。人間の行動道徳で正しいとされる概念で、釈迦(仏教の開祖)のあらゆる事物の心理を表すとされています。

居城があった春日山林泉寺(新潟県上越市)には、その額が残されています。また、米沢市営武道館にも藤原輝虎(上杉謙信公)直筆と花押が入った額の複製が飾られています。

米沢藩・小山道場はそこで稽古しています。

脱力(だつりょく)

意識や力を抜いて立つことです。筋力が強い相手とも戦うための古武術の身体操作の基本です。脱力することで相手からの圧力や自分の体重を利用して、自分の持っている筋力以上の力を発揮できるようになります。当道場では準備体操や稽古や日々の生活でもこれを意識します。

玉鎖/万力鎖(たまくさり/まんりきくさり)

鉄で作られた小さなヌンチャクのような武士や忍者が隠し持っていた暗器です。鎖術を使うことができた武士は、お守りとして懐に入れていました。

丹田(たんでん)

お腹のヘソと下腹部の間あたりのこと。古武道では常に丹田に意識したり力を入れたりして、軸をブラさず重心の移動や武器を使用します。

第二丹田(だいにたんでん)

おでこあたりを指す。丹田と垂直になることで、姿勢がよくなり軸を活かした力を発揮しやすくなります。流派によってはの丹田の考え方はそれぞれで、第三丹田と呼ばれることもあります。

突き(つき)

棒、木刀、正拳で突くことです。喉仏や鳩尾(みぞおち)、肋骨の隙間の心臓を突きます。

テコ/テコの原理(てこ/てこのげんり)

支点、力点、作用点で力を生み出す自然界の原理の法則です。古武術ではこの原理を多用して、自分の筋力以上の力を生み出して、相手を崩したり、極め倒したりします。

手の内(てのうち)

武器を持つ手のひらと指の状態で持ち手のことです。流派や形によって異なります。手の内が武器や腕の可動範囲が変わるため、古武術では悟られたり見破られたりしないようにします。自分の計画や考え、技術など重要な秘密を他人に教える意味がある「手の内を明かす」の日本語の語源です。

道場(どうじょう)

一般的な武道を稽古する武道場の他に、修験道場など神仏がある寺院や建物などの修行をする神聖な場のことです。

稽古や修行では、神棚や拝殿への礼にはじまり礼で終わります。米沢藩・小山道場では、本来の言葉通りに使用しています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%A0%B4

剣道場(けんどうじょう)

剣術を稽古する板張りの道場のことです。

柔道場(じゅうどうじょう)

柔術を稽古する畳張りの道場のことです。

道着(どうぎ)

武道の稽古するときの運動着です。武道によって生地や作りが異なります。米沢藩・小山道場では、体術も行うため丈夫な柔道着や合気道着を使います。色は白が望ましいです。ただし、柔道着でなければならないというわけではございません。既にお持ちでしたら、お持ちのものをお召しください。

ドラゴンロード(どらごんろーど)

天下統一の天下を結ぶ道の総称のことです。

各地区が北斗七星とりゅう座と同じ位置関係に成立しており、各神社仏閣には龍が掘ってあることから米沢藩・小山道場の講師がドラゴンロードと名付けました。山形県内ではそれがはっきりと確認できる古道と修験道が残っています。米沢藩領内からは湯殿山に伸びる湯殿山道と飯豊山道があります。

取り手(とりて)

打ち出し稽古の時に形を行う側のことです。

ナ行

新嘗祭(にいなめさい)

天皇がその年に収穫された新穀を供えて感謝の奉告を行い、これらの供え物を神からの賜りものとして自らも食する儀式のことです。全国の神社でも行われています。

抜く(ぬく)

動作するためや相手に体の重みを伝えるために、力を一気に抜くこと。脱力。

膝を抜く、肩を抜く、肘を抜くなどと使います。

祝詞(のりと)

神前で神様に捧げる唱え言葉です。一般的に武道館には神棚があるため、武道館内での大事なイベントでは神事として唱えて手を合わせています。

ハ行

半棒(はんぼう)

九鬼神流棒術で使用する三尺五寸(約106cm)の白樫丸棒のことです。遠心力やテコの原理を使って振り下ろす、振り上げる、叩く、突く、倒すなどの基本動作と形で使用します。通常は、京都や東京などの武道専門店でもなかなか売っていません。

米沢藩・小山道場では、真楊会・柴田道場にて特別に作ってもらうことが出来ます。

膝抜き(ひざぬき)

膝の力を抜き、一瞬で体を浮かすこと。下半身を素早く動かして当身や投げ技などで自己の体重を力に変換できる武道の体の使い方です。

ひしぎ

太鼓を叩くバチに似た白樫で作られた暗器です。隠し持っていて、刀が使えない時でも使用できます。関節や急所となる骨を叩くなど扇子と同じような使い方をします。

八相(はっそう)

右脇を開き、刀身を立てる剣術の構え。仏教用語では、お釈迦様の八相成道(八つの大きな出来事)を表すようです。

武道具店(ぶどうぐてん)

古武道の武器や用具を販売している店舗です。現在は、剣道具や柔道具をメイン販売しているお店が多くなりました。

米沢市からは井上武道具店(福島県福島市)がもっとも近いです。星道ショップ(埼玉県和光市)や東山堂(京都府京都市)などインターネット通信販売しているショップもあります。流派や自分にあっているものが分かれば、アマゾンでも武道具を入手しやすくなりました。中古で良い場合はメルカリなど個人売買でも良いでしょう。

米沢藩・小山道場では、六尺棒や半棒は真楊会・柴田道場に作っていただいています。その他の武道具は、井上武道具店を利用したり、様々なルートで入手しています。

藤原輝虎(ふじわらてるとら)

米沢藩の祖となった上杉謙信公のことです。旗印に「龍」と「毘」を掲げ、戦国時代最強の武将とも呼ばれました。上杉家は藤原氏のため正式な氏名は藤原輝虎となります。上杉謙信の名前は以下のように変遷しました。

虎千代(幼名)→長尾景虎→上杉政虎→上杉輝虎→上杉謙信

有名な「第一義」の額には藤原輝虎と銘があります。また、一般公開されておりませんが、上杉御廟所内の墓跡には上杉輝虎と銘が入っています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E8%AC%99%E4%BF%A1

木刀(ぼくとう)

木で作られた刀で、剣術稽古で使用します。素材や長さはそれぞれありますが、当道場での剣術は一刀流のため、国産白樫で作られた約100cmの一刀流木刀に鍔をつけて使用します。

北辰(ほくしん)

北極星のことです。北の空から動かないこぐま座α星ポラリス。昔の言葉で「辰」は星を表します。

藤原氏や武家は北辰信仰がり、北極星を神(天皇)としその周りを回る北斗七星を崇めていました。また、北斗七星にさらに2つの星を追加した九星を「九曜」といい、上杉謙信公の出自である長尾氏の九曜巴紋はそれを表していると思われます。

骨を合わせる(ほねをあわせる)

自分の骨に意識して、関節間の二本以上骨を一本の骨のように直線に合わせる技術です。自分を通した重力が対象に直接加わるため、筋肉で支えたり加えるよりも楽に強い力を使えます。

腹式呼吸(ふくしきこきゅう)

お腹で息をする呼吸方法。脱力しやすく重心が安定して力が伝わりやすくなります。

腹が座る/腹に落とす(はらがすわる/はらにおとす)

脱力して重心が丹田に乗り、動くために最も良い状態のことです。武術は頭で覚えるのではなく、腹(体/體)に身につけていきます。

半眼(はんがん)

武術の実践においての目の使い方です。坐禅の目の使い方と同じです。打ち出しや形の稽古の時の目は、焦点は一点にあわせるのでなく全体を広くだいたいで見て体で感じています。外部からの見た目は武術家によって異なりますが、表情が一才なく瞼がやや落ちます。これが最も上手いのは神社仏閣にある仏像です。

マ行

間合い(まあい)

相手との距離のことです。古武術の稽古では一足一刀の間合いを常に意識しています。

見切る(みきる)

相手の動きや攻撃を完全に予測して寸(3cm)で交わせることです。

密着する(みっちゃくする)

武器や相手の体の一部を完全にくっつけて自分の一部にすることです。

峯・谷(みね・たに)

峯は武器を構えられる一番高いところ。山の頂。

谷は武器を下ろせる一番低いところ。山の谷底。

面打ち(めんうち)

棒、木刀、手刀などで正中線上の相手の頭を上から打ち下ろすことです。またはその稽古のことです。

毛覚(もうかく)

毛を逆立てる動物のように体毛に意識して、全身で気配を察知します。肌感覚や直感に近く、身に付くと第六感のように視覚よりも早く離れた相手の考えや行動を予測しやすくなります。武術家によっては肌感覚と唱えています。

棒回し(ぼうまわし)

六尺棒などの棒状の武器を回す打ち方です。棒術では、攻撃をしたり、防御したり、タイミングをずらしたり、あえて隙を作るために行う技です。

ヤ行

米沢藩(よねざわはん)

本来は旧常用漢字の澤を持ちいて米澤藩と書きます。廃藩置県前の山形県東南部置賜地方にあった藩です。

古くは中津川氏が治めていたと考えられる土地で、平安時代には花沢村を中心に佐藤氏(藤原氏)が治め、鎌倉時代は長井荘として長井氏(大江氏)が治めました。米澤の名前が登場し始めるのは室町時代あたりで伊達氏(藤原氏)が治め、安土桃山時代には蒲生氏(藤原氏)、江戸時代には上杉氏(藤原氏)が治めました。藤原氏の血統が長く治めており、明治時代以前は東日本の中心的存在だった藩です。

横面打ち(よこめんうち)

棒、木刀、手刀などで相手の側頭を斜め上から打ち下ろすことです。またはその稽古のことです。

ラ行

六尺棒(ろくしゃくぼう)

九鬼神流棒術で使用する六尺(約180cm)の白樫丸棒のことです。遠心力を使って振り下ろす、振り上げる、叩く、突くなどの基本動作と形で使用します。通常は、京都や東京などの武道専門店やインターネットショップで購入でき、丸棒以外には八角棒などもあります。古典落語に登場したり、山形県長井市や飯豊町の黒獅子祭りで警固役が使用して、黒獅子をいさめます。

米沢藩・小山道場では、真楊会・柴田道場にて特別に作ってもらうことが出来ます。

連続打ち(れんぞくうち)

基本攻撃となる打ち方を二つ以上あわせて速く強く正確に連続的に行うことです。格闘技でのワンツーのコンビネーション攻撃と同じ。

ワ行

脇が甘い(わきがあまい)

肘があがっていて脇がしっかりしまってない状態です。肘があがってしまっていると力が武器に正確に伝わらず、コントロールが難しくなり形の軌道が乱れたり、隙ができたりします。古武道では、丹田に意識すると同様に自然に脇を締めることが大切です。